1. 遺言作成が必要な理由とメリット

遺言を作成することで、財産分割や相続に関して自分の意思を明確に伝えられます。これにより、家族間の争いを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを実現できます。また、法定相続とは異なる分配方法を指定できるため、特定の相続人に多くの財産を残すことも可能です。さらに、遺言によって相続税の負担を軽減する工夫ができるケースもあります。遺言がない場合、法律の規定に従った相続が行われ、希望と異なる結果になることも多いです。こうした理由から、将来のトラブル防止や資産の有効活用を考えるうえで、遺言作成は大きなメリットをもたらします。

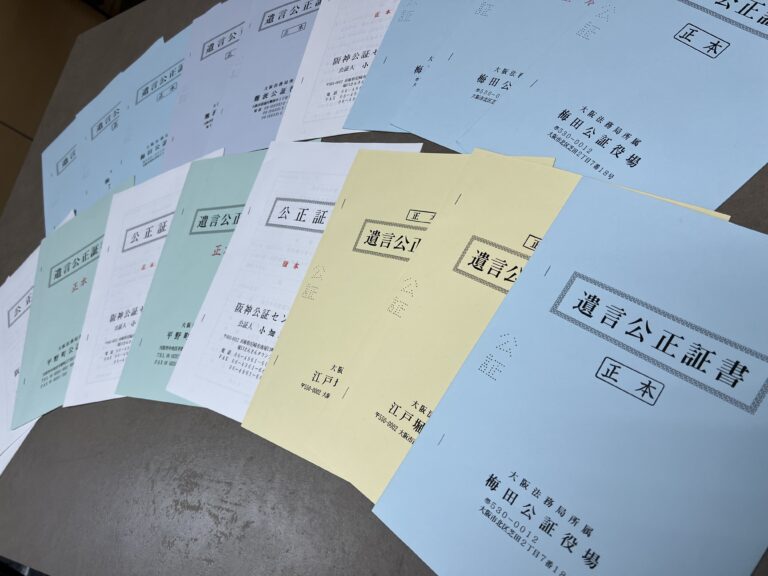

2. 吹田市での遺言作成の基本的な流れ

まず、遺言を書き始める前に自身の財産や相続人を把握することが大切です。次に、遺言の種類を選び、自筆証書遺言や公正証書遺言など適した方法を決めます。公正証書遺言を希望する場合は、吹田市の公証役場で公証人と相談し、内容を文案にまとめてもらいます。自筆証書遺言では、自分で全文を書き、署名押印を行います。作成後は紛失や改ざんを防ぐための保管方法を検討してください。遺言の作成を専門家に相談することも可能で、スムーズな手続きや法律面の確認に役立ちます。最後に、遺言内容は定期的に見直すことが推奨されます。 参考:大阪府内の公証役場

2-1. 遺言の種類と特徴

遺言には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言は全文を自身で手書きし、費用がかからない一方で、形式の不備や紛失のリスクがあります。公正証書遺言は公証人が作成し、法的に最も確実とされているためトラブルを防げますが、手数料が必要です。秘密証書遺言は遺言内容を秘密にできる点が特徴ですが、形式の厳格さが求められます。これらの特徴を理解し、内容や目的に応じた遺言の種類を選ぶことが重要です。

2-2. 遺言作成に必要な書類と準備物

遺言作成に必要であると思われるものを挙げます。これらの書類が揃っていることで、遺言内容の正確な反映や後の手続きがスムーズに進みます。

- 財産の全容を把握するための資料

- 不動産登記簿謄本や預貯金の通帳、証券の明細書など

- 相続人の戸籍謄本や住民票

- 遺言本文の用紙と筆記用具 ※自筆証書遺言の場合

- 本人確認書類や印鑑 ※公正証書遺言

3. 初心者でもわかりやすい遺言書の書き方ポイント

遺言書を作成する際は、基本的なルールを守ることが重要です。まず、遺言書は手書きで全てを書き、日付と署名を明確に記入する必要があります。パソコンや代筆は無効となる可能性が高いため注意が必要です。また、遺言内容は具体的かつ明確に記載することが大切で、相続人や相続財産をはっきりと区別すると紛争を防げます。さらに、自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言の利用も検討すると安心です。公証人が関与するため、形式不備のリスクが少なく、遺言の効力が高まります。これらのポイントに気をつけることで、遺言書が確実に効力を持ち、遺産相続のトラブル回避につながります。

3-1. 法律で認められた遺言の形式とは

遺言は法律で定められた形式に則って作成しなければ、効力が認められません。主な遺言の形式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ作成方法や保管方法が異なります。自筆証書遺言は全文を手書きする必要があり、日付や署名も明記しなければなりません。公正証書遺言は公証人役場で作成し、内容の正確性と安全な保管が期待できます。秘密証書遺言は内容を他人に知られずに公証人に封書を届け出る方法です。いずれの形式も法的な要件を満たさないと無効となるため、慎重に対応する必要があります。

3-2. 遺言書作成時の注意点とよくあるミス

遺言書を作成する際には、法律に基づいた形式を守ることが重要です。例えば、自筆証書遺言の場合は全文を手書きで記載し、日付や署名も忘れずに記載しなければなりません。これが欠けると、無効になるリスクが高まります。また、内容があいまいだったり、特定の相続人を不公平に扱う記述は、後々トラブルを招きやすいです。誤字や記入漏れもトラブルの原因になりやすいため、細部まで慎重に確認してください。さらに、公正証書遺言を利用すると、専門家の立ち会いがあるためミスを減らせる選択肢です。遺言作成の際は注意深く進めることが円滑な相続につながります。 参考:「遺言書が無効になるケースとは?」

4. 吹田で遺言作成を依頼できる専門家の選び方

遺言作成を依頼する際には、信頼できる専門家を選ぶことが重要です。吹田には司法書士や弁護士、行政書士など遺言に関する相談を受け付けている専門家が多く存在します。資格だけでなく、遺言作成の実績や対応の丁寧さ、料金体系の明確さも選択基準となります。無料相談を活用して、疑問点をしっかりと確認することも大切です。また、地元の事情に詳しく地域に根ざした専門家を選ぶことで、より的確なアドバイスを受けられやすくなります。適切な専門家の選択が安心して遺言を作成するための第一歩です。

4-1. 司法書士・弁護士・行政書士の役割の違い

遺言作成に関わる専門家には司法書士、弁護士、行政書士がおり、それぞれ対応できる業務内容が異なります。司法書士は不動産登記や相続登記に強みがあり、遺言の内容を法的に正確にまとめる手助けをします。弁護士は遺言作成に関する法律的トラブルの予防や相続争いの解決に対応でき、紛争のリスクを減らせます。行政書士は遺言書の作成支援や書類の作成代行を行い、手続きの円滑化に役立ちます。希望するサポート内容に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。

4-2. 相談時のポイントと費用の目安

遺言作成の相談をする際は、事前に自分の資産状況や家族構成を整理しておくとスムーズです。特に不動産や預貯金、保険などの情報を明確に伝えることで、適切なアドバイスが受けられます。費用については、相談料が無料の場合もあれば、内容に応じて数万円から数十万円程度かかるケースも見られます。遺言書の種類や複雑さによって料金が異なるため、見積もりを事前に確認することが重要です。また、信頼できる専門家を選ぶために、複数の事務所で話を聞くのも有効でしょう。吹田市内には遺言に詳しい司法書士や弁護士が多数いるため、適切なサポートが受けやすい環境が整っています。

5. 遺言作成後の保管方法とその重要性

遺言作成後の保管方法はトラブル防止に欠かせません。遺言書を自宅で保管する場合、紛失や改ざんのリスクが高まります。安全性を考慮すると、公正証書遺言の場合は公証役場で原本を管理してもらえます。また、自筆証書遺言は法務局の遺言書保管制度を利用すれば、適切に保存できるため安心です。さらに、遺言書の存在や場所を家族や信頼できる人に知らせておくことも重要です。これにより、相続発生時に遺言が速やかに見つかり、スムーズな手続きに繋がります。安全な保管が遺言の効力を守るポイントです。 参考:「法務局でできる自筆証書遺言書保管制度とは?保管の流れを解説」」

6. トラブルを避けるための遺言の見直しと更新タイミング

遺言は作成後も状況の変化に応じて見直しが必要です。家族構成や財産の変動、法律の改正などによって内容が適切でなくなる場合があります。特に結婚や離婚、子どもの誕生などのライフイベントが起こった際には、遺言の内容が現状と合っているか確認してください。見直しを怠ると、意図しない相続トラブルが発生する恐れも生じます。遺言の更新は、遺言書を書き換えるか、新たに作成し直す方法がありますので、専門家の助言を受けながら慎重に進めることが望ましいです。定期的に内容を点検し、遺言が常に最新の意思を反映している状態を保つことが重要です。