「法務局の遺言書保管制度ってどのようなものなんだろう。」

「わざわざ法務局に出向くのってハードルが高いように感じる。」

この記事を読むことで、法務局の遺言書保管制度について正しい知識を身につけ、安心して手続きを進めることができます。この記事では、

- 法務局の遺言書保管制度の基本的な流れ

- 利用する際の具体的な注意点

- よくある失敗例とその対策

これらのポイントを解説いたします。

法務局の遺言書保管制度とは?

法務局の遺言書保管制度は、自筆証書遺言を安全かつ確実に管理できる公的な仕組みとして注目されています。自分の意思を正しく伝えたい方や、相続時のトラブルを未然に防ぎたい方にとって、この制度は非常に重要な選択肢となるでしょう。

法務局での遺言書管理のメリット

安全性と確実性の高さ。これが、法務局で遺言書を管理する際の最大のメリットです。遺言を自宅に保管していると、災害の際に紛失してしおまう恐れもありますし、見つけた誰かに勝手に開けられてしまう心配もあります。法務局で保管すれば、耐火設備のある専用施設で厳重に管理されるため、そのようなリスクを大幅に減らせます。

また、遺言書が存在するということが公に証明されるため、相続人同士のトラブルも予防できます。さらに、通常遺言の開封の際には家庭裁判所での検認が必要となりますが、法務局で保管された遺言書についてはこの「検認」という手続きが不要であり、相続の手続きがスムーズに進む点もメリットといえるでしょう。 参照:遺言書の検認 裁判所ホームページ

遺言書の閲覧と証明書の交付方法

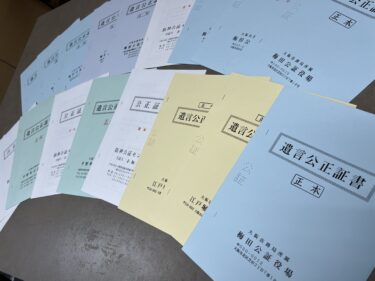

遺言書の閲覧や証明書の交付は、法務局の遺言書保管制度を利用するメリットといえます。遺言書を保管した本人や相続人は、法務局で遺言書の内容を確認したり、その写しや証明書を受け取ることができます。遺言書を預けた本人は、いつでも自分の遺言書を閲覧できるほか、必要でれば、遺言書原本を返還してもらうこともできます。

一方、相続人や受遺者は、遺言者が亡くなった後に、法務局で「遺言書情報証明書」を発行してもらうことで内容を確認できます。その際には、本人確認書類や必要な申請書を用意し、窓口で申請すれば手続きができます。

相続人への通知について

法務局の遺言書保管制度では、遺言者が亡くなった際に相続人へ通知が届く仕組みが導入されています。遺言書が法務局に保管されている場合、相続人が遺言書の存在を知らないまま手続きを進めてしまう事態を防ぐため、このような制度が設けられています。通知は、遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者が法務局で遺言書の閲覧や証明書の交付を受けた場合に、他の相続人にも送付されるため、全ての関係者が遺言書の内容を把握しやすくなります。

遺言書作成時の注意点と法務局での保管

遺言書の訂正方法の正しい手順

遺言書の訂正する際には、正しい手順を守らなければ無効になるおそれがあります。訂正したい箇所を二重線で消し、訂正場所の近くに訂正内容を記載し、必ず訂正者の署名と押印を加えることが必要です。遺言書は本人の意思を明確に示すことが求められており、訂正の方法が不適切だと、本人の意思でない可能性があるとみなされてしまうことがあるからです。訂正方法などについて不安な場合には、法務局に問い合わせをする、もしくは専門家に相談をしながら作業することをおすすめします。

財産目録の署名と押印の重要性

財産目録を作成する際には必ず署名と押印が必要です。これを怠ると、せっかく作成した遺言書が無効となるおそれがあります。財産目録は遺言内容の証拠となる重要な書類であるため、本人が自筆で作成し、署名と押印を行うことが必要です。財産目録自体はパソコンで作成することができますが、その場合でも必ず署名と押印は必要です。押印は印鑑で行い、署名は自筆で書くことが求められます。

パソコンでの作成は避けるべき

パソコンで作成した遺言書は、法務局の遺言書保管制度では受け付けてもらえません。なぜなら、遺言書は自筆で全文を書くことが法律で定められているためです。パソコンで作成した文書は本人の意思で書かれたかどうかを確認できず、偽造や改ざんのリスクが高まると考えられています。また、パソコンで作成した部分と手書きの部分が混在しているといった場合、その一部ではなく全体が無効になるおそれがあります。確実に遺言を残したい場合は、すべてを自筆で書きましょう。

法務局での遺言書保管に関する様式ルール

用紙サイズの選び方

法務局の遺言書保管制度を利用する場合、用紙サイズは「A4」か「B5」を選ぶことが最も適切です。法務局ではこの2つのサイズ以外の用紙は受け付けられていません。よって、自宅にある手持ちの便せんやノートに記載した場合には、せっかく書いた遺言書が無効扱いとなるおそれがあります。A4は210ミリ×297ミリ、B5は182ミリ×257ミリと決められており、どちらも文房具店やコンビニで簡単に入手できます。用紙の選択を誤ると手続きがやり直しになってしまうため、事前に専用の用紙を準備して遺言を作成しましょう。

遺言書の余白を確保する理由

遺言書を作成する際には、余白部分を十分に確保しておきましょう。のちに訂正が必要となった場合に、余白部分が狭いと明白に訂正をした内容が読み取れず、あいまいなものとなってしまうからです。実際の例として、余白がないことで遺言書が受理されなかったケースもありますので十分に注意をしましょう。具体的には、遺言書作成の際には上下左右に2センチ以上の余白を取ることを意識しましょう。

法務局の遺言書保管制度に関するよくある質問

遺言書保管の手続きに必要な書類は?

法務局で遺言書を保管する際には、遺言書のほか、本人確認書類や遺言書本体など、いくつかの書類が必要です。必須となるのは「本人確認書類」です。これは運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きの公的な身分証明書が一般的に使われます。他に必要であるのは申請書です。これは法務局で入手することができます。また印鑑も必要となります。

代理人による申請は認められていないため、必ず本人が出向く必要があります。必要な書類を事前に確認をし、手続をするようにしましょう。

法務局での保管費用について知りたい

最後に、法務局で遺言書を保管してもらう場合の費用についてご説明します。通常、1件につき3,900円と定められています。追加で遺言書の閲覧や証明書の発行を希望する場合は、各手続きごとに手数料がかかる点も押さえておきましょう。例えば、遺言書の閲覧は1回につき1,400円、証明書の発行は1通につき800円が必要です。

なお、支払いについては現金ではなく収入印紙での納付となります。収入印紙については法務局でも購入することができます。

まとめ:法務局の遺言書保管制度を安心して利用するために

今回は、遺言書を確実に保管したいと考えている方に向けて、

- 法務局での遺言書保管制度の利用方法

- 手続き時の注意点や必要な準備

- 利用後のトラブルを防ぐポイント

上記について、解説いたしました。